BLOG

食物科2年/物流に関する特別講座を行いました

3月12日(水)の5、6時間目に本校食物科2年生を対象に『物流業界における2024年問題』に関する特別講座を行いました。

働き方改革関連法施行の影響で、昨年の4月より時間外労働時間が年間960時間に制限されることによってドライバー一人当たりの走行距離が短くなり、長距離でモノが運べなくなることなどが懸念されています。将来的に飲食業に従事する生徒が多い食物科の生徒へ在庫管理のリスクやリードタイムを考慮した物流への理解を深めることを目的として、2部構成の特別講座を行いました。

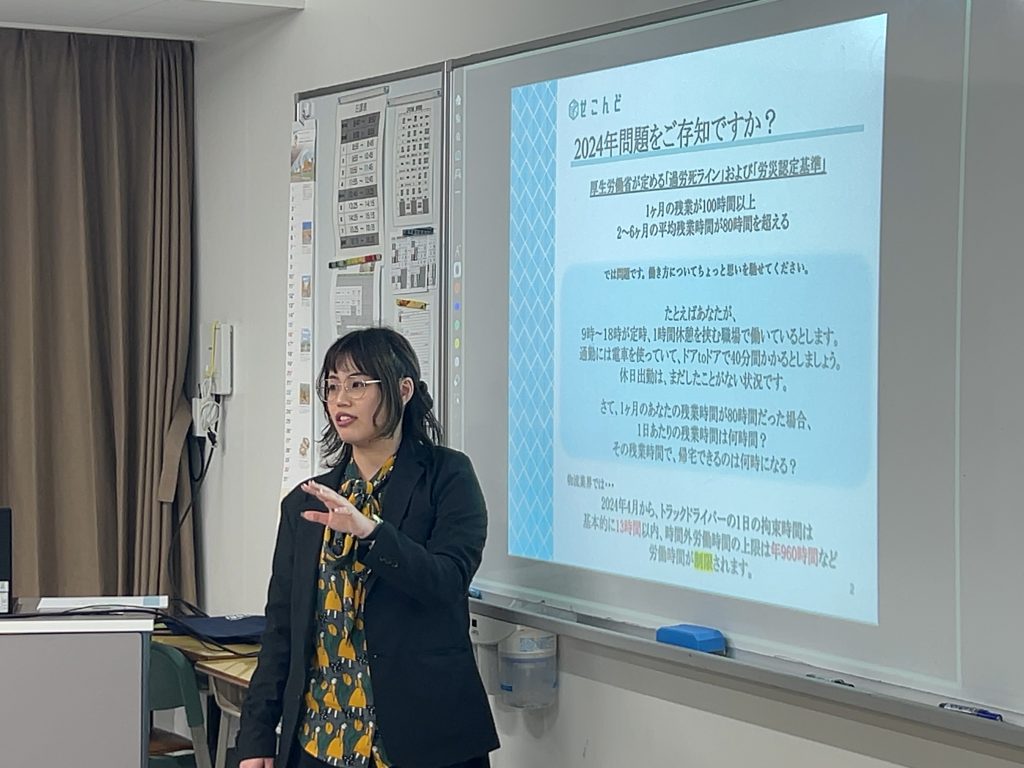

講師には、ドライバー・営業所長・経営職など多方面に経験を重ねられてきた『有限会社大壮運輸 経営企画部 部長 森脇有斗様』ならびに、言語を主軸に幅広い教育活動を実施している『せこんど 金田一志帆様』の2名にご来校いただきました。

第1部は森脇様より消費者へ荷物が届くまでの過程、事業系食品ロスについてお話いただいた他、事前に集約した生徒からの質問へご回答していただきました。

一次産業で生産された素材(お肉・野菜・水産品等)は複数のメーカーによって加工され、商品として完成したのち、卸売業者・小売業者などを経由して我々消費者の手元に届く過程があります。物流業者さんの中には、活魚(生きたままの魚)を水槽が搭載されたトラックでフェリーを利用しながら韓国やロシアまで届ける国際免許を持つ運転手さんがおり、日本の新鮮な食品を高品質の状態のまま提供することに貢献しています。

一方で、輸送途中に食品の荷物を梱包している段ボール箱が少しだけ破けてしまうことがあり、その際は、商品そのものに何の影響がなかったとしても取引先にその荷物を受け取ってもらえないことがたびたびあるようです。受け取ってもらえなかった商品は残念ながら廃棄され、いわゆる食品ロスとなります。こういったものを事業系食品ロスと言い、520万t(令和2年度)を超える食品ロスの一因となっています。

他にも物流業界の様々な事情についてお話をいただき、生徒からは「商品を提供する企業として価格を安くするためには運ぶための仲介業者を減らすといい、という話が印象に残った。」や「物流に従事する人が減っている影響が出ているという話が印象に残り、働いている人の苦労を少しでも減らすために自分にできることをしていきたいと思いました。」などの感想がありました。

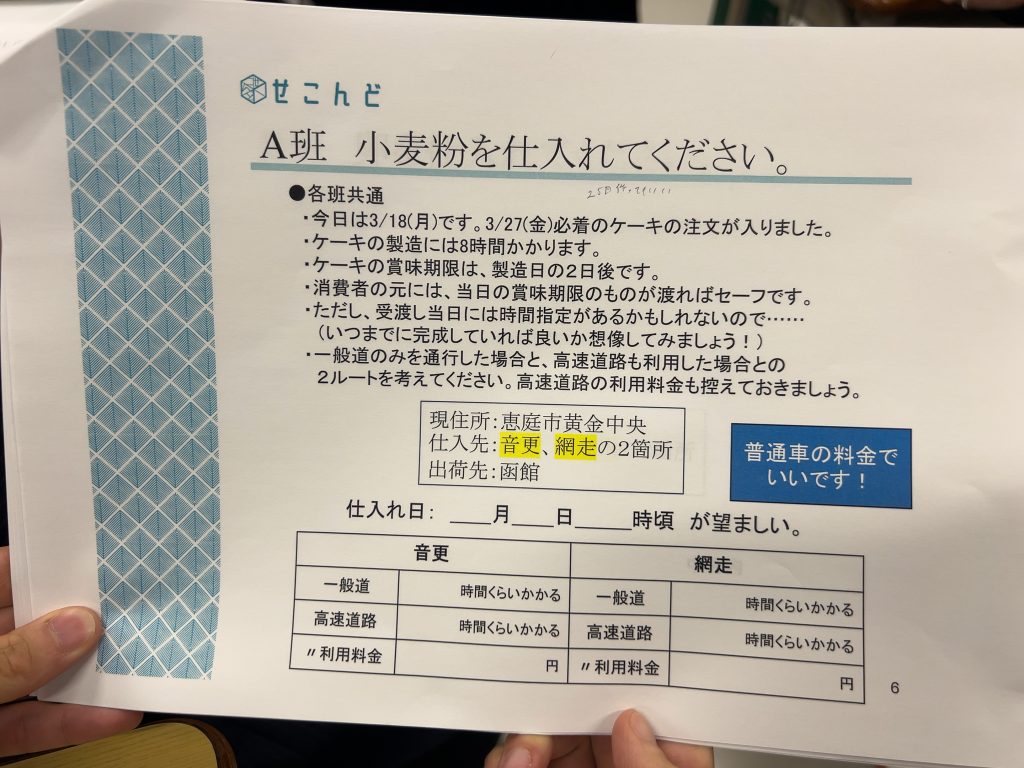

第2部は金田一様より物流輸送についてのワークショップを行っていただきました。

生徒たちがグループごとに分かれて、ケーキ製造に使用する材料の仕入れと出荷についてシュミレーションしました。生徒たちは店舗での製造時間や商品出荷先への到着時間を逆算した上で、あらかじめ指定された生産地から材料の仕入れ計画を検討しました。製造店舗の都合だけでなく、従業員や出荷先の始業時間をどのように設定すべきなのかを悩む場面もありました。授業後のアンケートには、「グループの話し合いで、どれくらいに商品が届けばいいのか考えるのが難しかった。」や「材料の輸送の計算を通して、材料が届くまでに凄く時間がかかる事が改めて知ることが出来ました。色々な話を聞けてよかったです。」などの感想が出てきており、モノを運ぶことの難しさを実感していました。

今回の特別講座にご協力いただいた森脇様ならびに金田一様、誠にありがとうございました。